为了共创美好的明天-三峡百万大移民

重庆,典型的移民城市,历史上共经历过8次大规模的移民行动,对城市的变迁与发展有着相当重大的影响。

1992年4月3日,第七届全国人大五次会议通过《关于兴建长江三峡工程决议》。1993年,三峡库区移民工作结束长达八年的移民试点,转入正式实施阶段。

三峡浩大的移民工程,世界水利史上亘古未有。根据规划,三峡蓄水至175米水位时,最终移民将达120万人。这相当于一个欧洲中等国家的人口,是此前世界最大的水利工程伊泰普电站移民的28倍!三峡工程成败关键在移民。

这是一起艰辛而动人的命运大迁徙,这是一场气壮山河的家园大重建;这是一部凤凰涅槃的创业改造史。跨越2个世纪,持续18年的三峡工程大移民,至2010年宣告结束。百万移民安置任务全面完成,曾经横亘在中国政府和三峡建设者面前的“世界级难题”,终告破解。

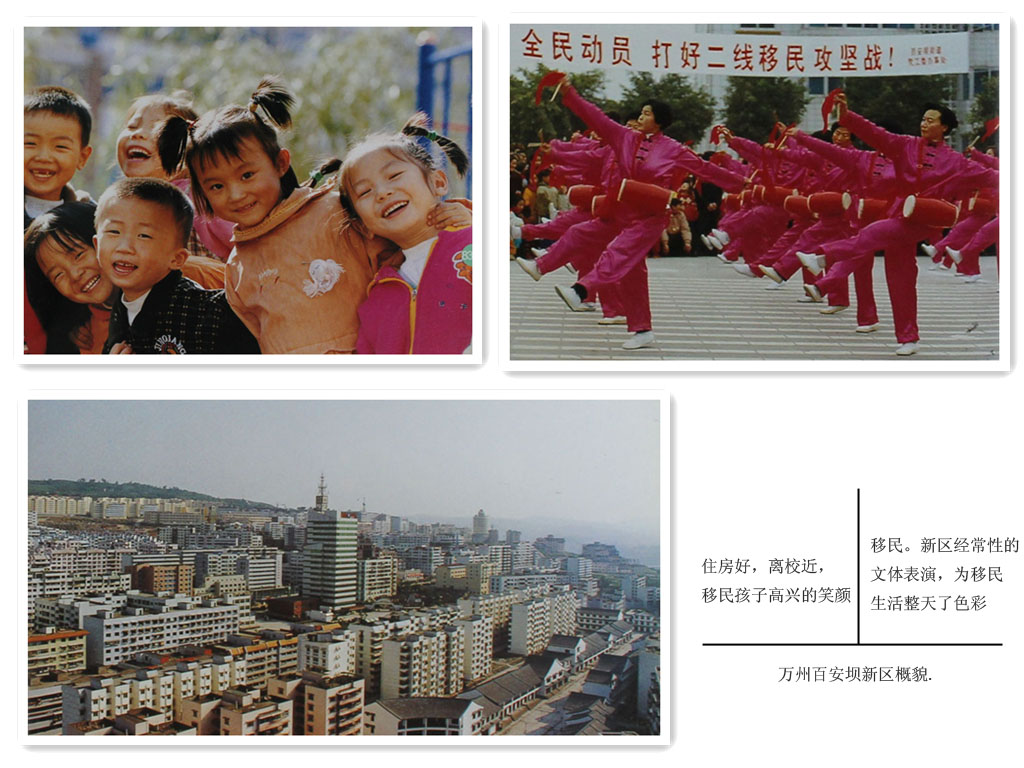

重庆市市长黄奇帆陪同原中共重庆市委书记黄镇东在万州考察移民工作

三峡移民的安置工作经过多年的探索,基本形成了一套具有三峡库区特色的移民安置方针和办法。党中央、国务院制定的开发性移民方针,即在水库移民搬迁安置过程中,既要保护好生态环境,又要合理开发资源,进行结构调整,解放和发展生产力,使移民"搬得出、稳得住、逐步能致富"。对移民安置工作起到了积极的影响和推动作用。

三峡水库重庆库区淹没涉及15个区县、101个集镇、9座县城。全淹或基本全淹的县城有5座,即巫山县、奉节县、云阳县、开县、丰都县。部分淹没的城市(县城)4座,即万州区、涪陵区、忠县、长寿区。

三峡库区移民总量为120.88万人(基础设施规模人口,下同)。按照2007年调整后的移民安置规划,三峡库区移民总量超过130万人,其中重庆市最终动迁移民人数达113.8万人。

三峡移民,决不是百万人口的简单重组,“树挪死,人挪活”,它所引发的巨大变化,绝不亚于三峡自然尽管变换的沧海桑田。

2010年重庆库区15个移民区县完成地区生产总值3,097.72亿元,按可比价格计算,同比增长24%。地方财政收入2,939,296万元,比上年增长65.6%。库区城乡居民生活水平逐步提高。库区移民人均住房面积超过20平方米,农村移民人均纯收入5,284.68元,比上年增长18.44%,城镇移民人均可支配收入9,200元。

全国对口支援三峡工程重庆库区经贸洽谈会共签约投资项目188个,协议投资总额1,236亿元。2010年,8个移民工作重点区县地区生产总值、工业增加值、本级财政收入分别达到1400亿元、650亿元、127亿元,比上年分别增长18%、24%和65%,均高于全市平均水平。

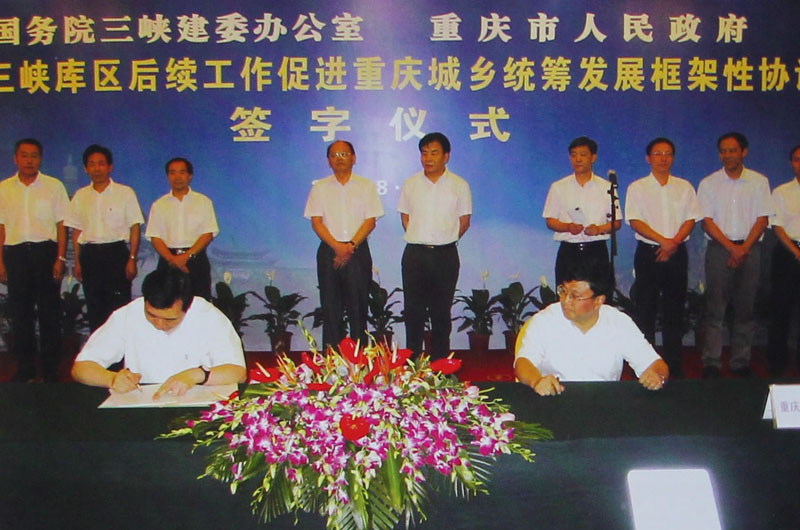

2008年8月21日,在国务院三峡工程建设委员会办公室与重庆市人民政府三峡库区后续工作促进重庆市城乡统筹发展框架性协议签字仪式上,重庆市副市长谭栖伟(前排右一)代表重庆市政府与国务院三峡工程建设会员会办公室签字。后排中左为前国务院三峡工程建设委员会办公室主任汪啸风、中右为原重庆市市长王鸿举。

回首迁建之路,下有移民群众“舍小家、顾大家”,为三峡建设作出重大贡献的行为;上有国家不断修正、完善安置政策,努力维护移民群众利益的举动,最终促成了这一百万移民顺利搬迁的壮举。

馆藏部分三峡移民文献资料